人类、智能与肉身

AI时代,我们还能做艺术吗?

当智能系统重构图像与语言的边界,当技术嵌入感知与想象的前端,我们如何重新理解艺术与人的关系?AI时代的“肉身”经验如何可能?艺术创作的主体性与未来形态,又将在多大程度上被重新界定?

自 2022 年 ChatGPT 横空出世以来,短短数年间,“与 AI 协作”已悄然成为新一代艺术家的创作现实。无论是在影像、文本,还是形态建构与观念艺术中,AI 不仅是一种工具,更逐步演化为共创者、反思对象,甚至成为媒介本身。在近年来的美术学院毕业展与青年艺术实践中,我们目睹了越来越多艺术家围绕人工智能展开探索——从技术伦理到生成美学,从身体感知到算法幻象,AI 已成为当代艺术语境中不可回避的存在。

本次沙龙拟从青年艺术家如何观察并回应AI的艺术实践作为出发点,邀请多位来自不同领域的讲者——包括科技艺术的教育者、跨机构的策展与研究实践者、科技史与媒介理论学者,以及深谙传统媒介却持续回应技术演变的当代艺术家——共同思考:当智能系统重构图像与语言的边界,当技术嵌入感知与想象的前端,我们如何重新理解艺术与人的关系?AI 时代的“肉身”经验如何可能?艺术创作的主体性与未来形态,又将在多大程度上被重新界定?

________________________________________________________________________________________________

< *对谈嘉宾 Panelist>

胡翌霖

天与ARTECH | 创始人、自由学者

北京大学哲学博士、曾任清华大学科学史系副教授,现为自由学者、香港艺术空间“天与ARTECH”联合创始人,CNDAO发起人。他的研究聚焦于技术哲学、媒介理论与科学史之间的交叉地带,近年来,他亦积极介入Web3与去中心化组织的文化建构实践,探索技术自治与数字主权的新可能。著有《什么是技术》《媒介史强纲领》《技术哲学导论》等。

邓碧文

副教授、研究生导师

1982年生于中国湖南。现任教广州美术学院湾区创新学院科技艺术专业(副教授、研究生导师),2008年获得中国美术学院综合艺术系总体艺术工作室(现跨媒体学院)硕士研究生学位,2016年中央美术学院访问学者,2005年获得西安美术学院版画系本科学位。

研究方向为科技艺术、实验艺术和少儿科技艺术教育,目前创作关注人工智能、机械互动与光艺术,注重后人类、控制论、赛博朋克、机械生命、人工智能生命、生物基因工程等议题的创作讨论。

黄淞浩

[雷电所] 主理人

毕业于中国美术学院跨媒体艺术学院,于2019年参与筹备非营利艺术机构「雷电所」,关注当代技术对艺术生产的影响。此外他也曾联合创办“激烈空间”,参与策划“展览的噩梦(上)”;“截获电台”等项目。在个人创作中,常通过对参与者身体经验的调动和游戏机制的设置,揭示个体与集体的处境。作品曾展出于上海双年展、澳门双年展、明当代美术馆、chi K11美术馆、泰康空间、歌德开放空间、⻓征空间、北京公社等。

张文智

艺术家

1993年出生于中国辽宁,他的水墨创作融合了中国近现代史、民间传说、以及通俗生物学等。他将文献资料拼贴于水墨作品上,想象了一个由野生动植物、萨满教以及历史故事组成的维度。他以出生地大连为切入点,聚焦中国东北自晚清时期起错综复杂的历史,勾勒出过去对现在的潜在影响。大连曾一度受到各方殖民势力的剥削,其后经历了快速的城市化发展,然而经济的腾飞却带来了集体性的历史失忆。张文智描绘各类自然生灵和动物标本,比如萨满教中的鹿神,体现了萨满教在东北地区的重要意义。在这个曾经饱受创伤且政权更迭频繁的地方,灵性动物寓意着繁荣与生命力。在张文智的作品中,灵兽及各种神话象征并置于辽阔的工业化景观中,默默见证了这里的沧海桑田和复杂历史。

胡一葳

天与ARTECH | 艺术总监

2002年生于湖南,活跃于生命技术与智能技术交叉领域的青年科技艺术创作者,毕业于中央美术学院实验艺术与科技艺术学院,天与ARTECH艺术总监。她的创作关注在科技社会背景下,不同生命形式所面临的伦理与生存状态,结合科技史、合成生物学、人工智能与新材料展开跨媒介实践,寻找一种面向未来的“生命美学”观,以科技艺术回应“全球生命史”,以技术语言触摸生命本体的边界。

< *主持人 Host>

沈聪

天与ARTECH | 联合创始人

香港艺术空间“天与ARTECH”联合创始人,本科就读于中央美术学院,研究生就读于清华大学科学史系,中国生物工程学会合成生物学分会青年工作组成员、合肥综合性国家科学中心能源研究院科学艺术联合实验室策展人、中国(合肥)国际科学艺术节“未来人类科技学”特展总策展人。于2022年创建建国内首个参加iGEM的艺术背景团体CAFA_China并担任指导教师。

< *沙龙回顾 Salon Review >

#01/技术浪潮中的创作冲动

*The creative impulse in the technological wave*

_______________________________________________________________________________________________________

【* 主持人:沈聪 】

在中央美院等艺术高校的毕业展中,AI生成作品的比例正迅速上升。艺术家们开始把AI作为创作起点或手段,在AI 系统日益成熟、民用化程度提高的背景下,艺术创作与技术之间的边界正在模糊

我想先请胡一葳谈一谈你自己做这个作品的想法,以及你为什么想讨论这些话题。

【 嘉宾:黄淞浩】

*为什么要用AI?

创作这件作品前,我也曾接触过如ComfyUI、Stable Diffusion等程序相对复杂的人工智能图像生成系统。这一代艺术创作者多少都接触过一些AI工具,但大多数人只是“会用”,却不知“为什么要用”。

一个疑问浮现:为何使用者普遍接受人工智能,却很难进行更深层次的思辨?

前两年,艺术家是否会被人工智能取代曾是一个热点议题,但讨论热潮迅速消退,艺术从业者似乎被迫接受了与AI共存的事实。科技艺术的背景使我逐渐意识到,只有从技术视角深入理解人工智能,才能使用其进行深度创作。

【* 主持人:沈聪 】

胡翌霖老师作为天与工作室创始人,同时是自由学者和哲学家。围绕“AI时代我们还能怎么做艺术?”这个主题,从哲学或非艺术背景的角度,您如何看艺术家在AI时代中扮演的角色?

【嘉宾:胡翌霖】

我们先从哲学角度看艺术和技术的关系。

在公众看来,艺术常被看作技术的对立面,但在古希腊,“techne”既是“技术”也是“艺术”,中国古代亦如此,艺术和技术的分野其实是现代的事,在现代社会技术主导生产生活之后,艺术开始被视为技术的补充或反思。

那么为什么需要这种反思?——技术可能导致人的异化,把人变成体制里的零件。

当然,“怎么做艺术”本身也是个问题。在技术高度专业化和工业化的今天,艺术某种程度上也失去它的主动性。有时候艺术被当作“次级”的选择,似乎学不了理工才去搞艺术,这种想法本身就有问题。要真正做艺术,不只是AI时代,而是整个技术时代,都得努力和技术齐头并进,别让艺术落在后面,成了技术的淘汰品。

但这里有个关键点:我们要和技术一起走,同时也要保持点距离,别完全被技术本身的逻辑(往往就是资本逻辑)给卷进去。技术的核心常常是为了提高生产力,生产力是为了赚钱,赚钱再投入技术研发,形成一个闭环。技术逻辑很容易被这种资本循环主导。

我提倡对此抱有一种“泰然任之”的态度。别抗拒技术发展,但也不要被它背后的商业逻辑完全绑架,要去探索艺术本身还能有什么新的可能。

技术本身当然有它的好处:一是作为生产力,二是它能丰富人的生活和精神世界。新技术不断拓展我们对自身和世界的想象。比如新媒介可以创造新的故事、新的自我形象和世界图景,这些概念正是被新技术不断充实的。无论哪个时代,艺术都应该是“生命导向”的——追求丰富性、多样性、趣味和生机。保持活力,在技术浪潮中找到自己的位置去发力。

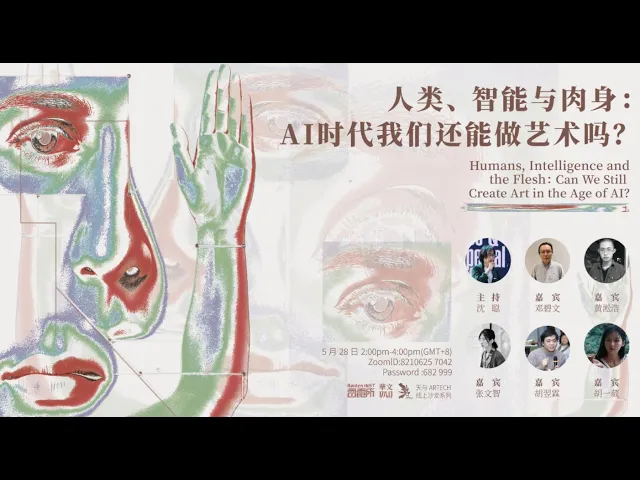

“人类,智能与肉身:AI时代我们还能做艺术吗?”沙龙·对谈嘉宾

【* 主持人:沈聪 】

感谢胡老师从思想层面的梳理。

邓老师,您在美院教学中有很丰富的经验。能否请您从教育角度谈谈,现在的学生如何使用AI工具创作?您如何引导他们进行深度思考?

【嘉宾:邓碧文 】

*AI已成为课程“必修项”

我是80后,和现在的本科生差了二十岁。他们对AI的接受度比我们快很多,甚至不需要老师引导,自然就开始用了。

广州美院这两年开了新的课程《数字与体验》,其中一半内容与AI有关。学生用AI生成图像、视频、文本,有的非常成熟。我在教学中非常直观地感受到学生们对AI的兴趣。

AI已经不只是一个普通工具,它更像是一种跨学科的“催化剂”。同时刺激着新老学科加速发展,艺术学院的学生们大多也主动接受新的软件技术,用于辅助创作。

【* 主持人:沈聪 】

黄淞浩老师是“雷电所”的主理人,做过很多大型科技艺术类项目,“雷电所”每两年一次的《青年艺术家扶持计划》也吸引众多科技艺术前沿领域的艺术家参与。您怎么看近年来AI作品的风格与策略变化?

【 嘉宾:黄淞浩】

*“雷电所”的扶持计划见证了AI艺术的转变

2021年第一届扶持计划,我们就开始收到不少AI作品,但实际上直到2023年,艺术圈对AI的接受度都还没有很高。而今天,AI已经是艺术创作绕不开的现实了,这是个渐进的过程。

“雷电所”去年的研究方向是“沉浸式媒介的发展”——自古代壁画起,艺术家在绘画以外,还要雕塑、建筑,强调“综合性”的能力——艺术和技术在那会儿是一起的,直到今天发展为“数字沉浸式体验”。

我认为面对AI的关键是艺术家的“判断力”而非竞争。一些AI公司也在挖掘AI的极限可能,即便他们现在做出来的影像还不完美,但他们一直在推进。作为视觉图像的生产者,艺术家是否需要找到另一条路? 近些年技术迭代速度太快,我反而觉得艺术家更应该积极参与到新的创作里去。

【* 主持人:沈聪 】

张文智老师一直使用传统媒介(水墨)进行创作, AI 在技术上似乎可以生成任何图像,这与艺术家的差别在哪里?面对 AI 的挑战,您如何看传统与科技的关系?

【嘉宾:张文智】

*AI不是敌人,是工作助手

无论是水墨还是其他架上绘画的方法,本质上都是个“语言问题”。 我们会选择一种语言来表达,AI也只是另一种材料或表达方式。就像我用毛笔画画,有人用iPad画。关键是:我想说什么?

对我而言,不是去找全新的语言,或者依靠AI来表达想法。我反而在思考,怎么通过AI这类工具去“重新连接我的观众”?它能不能帮我解决一些创作流程中琐碎的部分?比如素材积累、图像推演。如果这些能自动完成,我就能更集中地做好内在的表达。比如一葳的作品中,她用了AI,但核心还是她作为一个“提出问题的人”的身份在运作。就像印象派最初是因为照相术出现而出现的——不是因为他们会画,而是他们选择了不同的视角。

我现在在想:AI以后能不能帮到我创作。比如等我老了,画不动了,是不是可以用AI继续我的语言,这不是取代,而是辅助。

“人类,智能与肉身:AI时代我们还能做艺术吗?”沙龙现场

从左到右:胡一葳,胡翌霖,张文智,黄淞浩、邓碧文,沈聪

#02/新旧媒介:并行与交融 --

*New and old media: Parallelism and integration*

_______________________________________________________________________________________________________

【* 主持人:沈聪 】

我们谈了这么多媒介问题,一葳从AI出发,也可能未来转向水墨;张老师从水墨出发,也可能用AI。这些媒介上的“思维方式”是否能互通?AI创作与传统媒介创作的差异在哪?

【嘉宾:胡翌霖】

*旧媒介的“实用功能”让位于“艺术可能性”

媒介的更新从来不是线性的,而是并行的。就像口语和文字,我们今天说话也写作。文字也反过来改变了口语,唐诗本质上就是“书写化的口语”。新媒介不断与旧媒介并行,并反过来改造旧媒介,二者的边界不断模糊。当旧媒介失去了实用功能,反而释放出更多“艺术空间”。正如照相术出现后,绘画不再追求写实,于是印象派、立体派出现了。

同理,水墨也是如此。如果你只是想做插画,做得美观,用 AI 也可以;但当明确的实用目的被新技术替代时,剩下不能被替代的部分——也就是艺术真正的可能性——就会被放大。如果一个艺术家在新媒介出现后,依然坚守旧媒介,这或许也是一种“拥抱新媒介”的方式——一种对抗式的拥抱。

张文智老师刚才说,做创作时有很多琐碎的准备工作,比如积累素材、做手工。如果这些琐碎的工作被 AI 解决了,你就可以更专注于真正想表达的东西,这也是一种拥抱新技术的方式。

【 嘉宾:胡一葳】

*AI改变的是“想象的方式”

我的体验也类似。AI确实提供给了我新的图像组织方式。使用AI时,我思维方式也发生了改变:结果不完全取决于“输入了什么”,更重要的是“如何向它提问”。

AI是一个庞大的数据库,它的组织逻辑不同于我们。这种逻辑改变了我的提问方式,也改变了我对“身体”的理解。《人体形态研究》这件作品就是从神话、理性、生物学、AI智能这些层面去探讨“身体的概念”。

“人类,智能与肉身:AI时代我们还能做艺术吗?”沙龙现场

#03/艺术家的责任与判断力

*The artist's responsibility and judgment*

_______________________________________________________________________________________________________

【* 主持人:沈聪 】

胡一葳刚才提到的“AI 改变提问方式”,让我想起艺术创作的本质问题。艺术家往往也是研究者,艺术家的“研究”常常是提出新的问题。那么在AI时代,艺术家的提问和AI的提问有什么区别,艺术家和哲学家的发问方法到底有什么不同?它们又如何在 AI 时代发挥不同的作用?

【嘉宾:邓碧文 】

我特别认同“AI作为催化剂”这个说法。我们在写剧本的时候曾经用两个不同的大语言模型问同一个问题,发现它们给出的路径、证据链完全不同。这说明什么?AI在训练过程中,其实也在训练我们:它会告诉你该怎么提示、怎么构造句式,才能让它“理解你”。

将来可能会出现“模型艺术家”,比如SD艺术家、DeepSeek艺术家,因为不同模型的语言特性会反过来塑造艺术家的风格。像一葳的作品,熟悉AI的人一看就能分辨出用了哪些模型。 这也是我们要意识到的:AI作为创作工具的同时,也是一种思维结构。

【嘉宾:胡翌霖】

*艺术家的责任是调教AI提供多样性,否则AI只会趋同。

对于“哲学层面的发问”,我认为前提是“兴趣”。每个人的兴趣点不一样,兴趣包括审美,决定你想得到什么样的回答,和你对“好”的回答的标准。如果没有艺术家使用 AI,AI 很可能会趋同。我们现在看到很多AI风格趋同,虽然早期存在百家争鸣,但后来会走向强者恒强的马太效应。但如果未来世界的 AI 只有一种风格,那会很可怕,每个人的多样性就没有了。

为何会产生多样性?因为每个人的生活环境、成长经历不同,这就形成了多元文化。我们需要让未来的 AI 依然保持多样化。现在暂时还没有充分的市场竞争,一旦市场机制完善,AI 也会趋向于最优化、趋同化。因为如果技术只是为了提供生产力、提高效率,就会不断趋同,强者胜出。

所以我的观点是:艺术家的使命在于用“丰富性”去培养、调教 AI,而不是抗拒 AI 趋同趋势。通过艺术表现,让不同的 AI 风格在视觉输出中各自呈现,让观众能够感受到每个 AI 模型不同的审美特点。

【 嘉宾:黄淞浩】

*AI解放了图像,但也可能‘吞噬’风格

摄影术解放了图像表达,而AI解放的不只是图像,更是我们的社会工作模式和思考方式,解放我们对整个创作流程的思考。

极端点说:未来没有AI生成不了的图像,只有你提问够不够精准,技术进步会让这一天很快到来。如果把AI当成一种媒介,它的影响力可能比摄影刚出现时更大。

AI未来也会普及到人人都在用,他的状态可能更接近“书法”——谁都能写,但水平有高低。小学生也写字,知识分子也写字,但好坏分明。

现在我们可以大致把AI创作分成几种:一种是“现成模型派”,一种是“部署微调派”。前者强调AI模型本身的风格,艺术家追求创作的是模型;后者结合工具和交互,强调AI的实时生成能力和无限可能。还有“提示词派”,擅长用语言精确控制AI输出。我觉得这些都可以成为创作方式的组成部分。

我自己画了很多年传统绘画。现在用AI后,发觉它其实是一种“技术性更强”的媒介。AI刚进来时,就像电影刚出现,各种先锋玩法很多;现在有点像“抵抗被统一”的阶段同时,传统媒介(比如绘画)依然可以用各种方式加入到现在的工作里,这并不代表绘画就不重要了

最重要的是你会遇到很多问题, AI会给出一堆答案。它的创造力往往超乎我们想象,你看哪个都好,但这时候你更要知道自己想要什么。以前我们基于个人表达,资源有限;但现在 AI 给你一百个方案,你要从中判断自己真正想要哪一个,这并不容易。

比如一葳的 AI 影像,我的感觉是,在与 AI 交互时,需要“抑制 AI”,而不是被 AI 驱动。AI 给出的答案很精彩,但你要清楚地知道在一百个中你想要哪一种,不然很容易被 AI 的质感吞没,失去个人风格。

【嘉宾:张文智】

*越是图像泛滥,艺术家越要“继续发问”,找到内在逻辑.

这就是一个有趣的点:艺术家要通过提问筛选,体现他的判断力。一个真正优秀的艺术家,好奇心会不断驱动他发问。面对大量可能性,他会继续提问,进一步收敛创作方向。如果做不到这一点,没有敏锐的“持续发问”能力,在 AI 面前,这个艺术家就很难继续往前走。AI生成的作品不缺,但能筛选出“独特视角”的人不多。创作不再只是表达,而是“持续发问”的能力。

“人类,智能与肉身:AI时代我们还能做艺术吗?”沙龙现场

#04/肉身与感官:

AI不能替代的“身体经验”

*Physical Body and Senses:

The "Physical Experience" That AI Cannot Replace*

_______________________________________________________________________________________________________

【* 主持人:沈聪 】

*创作如做饭,只有亲手操作才能真正消化“精神营养”

我特别喜欢一个比喻:AI图像是视觉快餐,如果不加筛选,就会精神积食。就像有段时间我自己天天吃外卖,后来开始自己做饭,才重新找回了吃饭的感觉。艺术家在这个图像过剩的时代,也要“重新动手”,否则会失去感受力。

如今 AI 出现,创作门槛降低,技术与知识的垄断被打破,那么“创造力”才会变得更纯粹,更需要“才华”或“品位”的判断。

【嘉宾:邓碧文 】

*判断与选择背后是生活阅历、知识积累与精神敏感度

在《数字与体验》课上,有学生生成了特别棒的作品,画面细腻、人物准确。但让他们把这些作品用到海报设计上,他们却不会用PS排版、选字体。就好像给孩子吃太营养的东西,反而消化不了。AI图像就像视觉的大鱼大肉,学生可能会忽略基础感受能力、细微事物打交道的能力,只盯着视觉效果,这也是技术带来的两面性。

【嘉宾:胡翌霖】

我也一直强调教育,但未来 AI 在教育方面或许并不是起到我们所想象的作用。一般的教育不再应该以培养一个职业为最终目标,因为一技之长很可能都会被 AI 取代,而“品位”是无法被取代的。

想吃萝卜,AI 能种出萝卜;想吃青菜,AI 能种出青菜,但你究竟想吃萝卜还是青菜,这是你自己要决定的。“品位”是个人独有的,比如一个孩子只吃过煎饼,就觉得煎饼是世界上最好吃的东西;无论 AI 能做出多少种煎饼,都无法让他体验到其他美食。他虽然物质上丰富了,但精神上还是贫乏。

当物质满足后,你会去寻找“更有品味”的东西。就像美食家不是饕餮,而要懂得品尝。未来,不只是温饱,精神上的满足也一样。当我们面对海量精神产品(比如短视频)时,就像看见太多煎饼,不知道怎么选,就会精神积食——短视频的刺激让人上瘾,但如果只能吃可乐,就会得糖尿病。

【嘉宾:张文智】

*艺术家必须回归身体本能,维持感官敏感;

摄影术出现后,艺术家转而关注精神世界,追求一种新的视觉表达。AI出现后,很多艺术家也回到那个想法:是否该追求新的视觉?是否真正有意义?这促使艺术家挖掘内在的力量。但如果艺术家只顾埋头挖掘内心,而不去感知外界,反而会变成一个空心人。AI 给了你大量的信息,却让你失去对外部世界的感知。

所以,胡老师说的品位问题,其实是对外界好奇、持续挖掘的状态。这种外向的感知会越来越重要。

相较于精神世界,人的感官能够直接感受到很多东西。刚才说“自己做饭”是一种非常身体性的行为,而“眼睛观察世界”也是肉体性的行为。我觉得在 AI 时代,我们未来更要关注身体感官所带来的可能性,毕竟肉体感知是未来丰富创作的重要维度。

【* 主持人:沈聪 】

我们常说与 AI 的区别是:我们有身体、有欲望。

【嘉宾:胡翌霖】

*AI是言出法随,而人是如臂使指

对,感官本身是多元的,不同感官的感受不一样。

再谈 AI 创作,它更像“用嘴”——所谓“言出法随”;而我们在现实里创作,更像是“如臂使指”——是交互式的、身体介入式的。

人的身体本能决定了我们要介入世界。这也是为什么在 AI 时代,我们还需要去做“身体化”的创作。就像美食家要自己动手做饭,不能仅仅让厨师代劳。亲手做和让别人做的感觉是不一样的。

“人类,智能与肉身:AI时代我们还能做艺术吗?”沙龙现场

#05/Web3与艺术生态的新通道

*A new channel for Web3 and the art ecosystem*

_______________________________________________________________________________________________________

【 嘉宾:黄淞浩】

我一直有个问题想问胡老师:区块链能通过智能合约重新定义人与人之间的关系,这是否很像是一种“控制论的艺术”。

以前的作品会用智能合约将一片森林变成合约去管理它,这类作品能用技术做创作,但门槛很高,像工程师架构的世界观。但我观察到,NFT的兴起也带来泡沫问题,很多人更关注“怎么赚钱”而不是“怎么创作”。

关注AI的人可能是生成艺术背景,也可能是工程师背景,他们更关注模型训练或实时交互生成;而一部分视觉艺术家喜欢用图像或绘画来回应AI。从您的角度,您怎么看NFT与AI的连接?Web3在今天还有空间吗?区块链和艺术的关系,或者它在AI时代的延续性是什么?

【嘉宾:胡翌霖】

*NFT是一种补偿AI无限性的“锚点”

当年我也看好 NFT 的发展,NFT 在某种意义上为科技艺术(包括行为艺术)的商业化提供了一种新的途径。艺术圈就在画廊体系里运转——通过画廊、拍卖,把架上绘画、雕塑等有形作品进行交易。而今传统的实物创作形式在艺术史上已经过气了(不是说过时/淘汰,而是艺术史脉络来看,现在新兴的形式已并非如此),但画廊体系依然保留传统艺术生态的“稳定路径”。

诸如行为艺术、AI 艺术、影视艺术等新兴形式,很难进入传统画廊体系。当下的展览是这些新兴艺术的主要展出方式,但这种展览并没有提供足够的想象空间——不像你收藏一幅蒙娜丽莎,几十年后可能价值暴涨。艺术展览本身没法提供这种想象空间,商业化效果有限。

而 NFT 可以把一次性的数字展示记录在区块链上,成为一个可交易的数字艺术品,并且有长远想象空间。比如你把一个 NFT 放在区块链上,50 年后它也许就是蒙娜丽莎。这为非物质性艺术和新兴艺术提供了一个商业化空间(不是说我们都排斥商业化,但策展本身也要钱,新兴科技艺术更烧钱)。

NFT 提供了一个很高的上限,让艺术家有动力去创作和投入,这也是早期 NFT 炒作得很高的原因:大家看到了它的想象空间。

当然 NFT 也有缺点:首先它太热,太容易“拉盘”,很多艺术家并非因艺术创作本身参与,而是因为想快速获利。币圈里常说“拉盘即正义”,只要能拉盘,就没人关心创作质量。这种“热钱”最终又会跌下来,泡沫破裂之后一地鸡毛。但我仍然认为 NFT 有希望,因为它为多元艺术形式提供了想象空间和商业化可能。

在 AI 时代,区块链在某种意义上可以作为“对冲”,但不是联盟。现在有一些“AI+Web3”的概念和说法——AI 是生产力、Web3 是生产关系,但相互结合之后本质上依然是生产力的逻辑。但在我看来web3提供了一种“矫正”,区块链可以对冲 AI 的“无限性”。当 AI 过饱和时,需要一些“锚点”——AI 生成一百万张图片可能都很优质,但它们没有先后次序,也没有凝聚的核心。凝聚的核心不仅仅是商业价值,更是一个社区的凝聚力。

艺术品需要策展,需要空间,需要画廊或展览来让大家聚在一起评头论足。

然而在社交媒体时代,我们评判同一个作品的机会越来越少,因为每个人都在看不同的短视频。以前大家都看金庸小说、春晚,会有共同话题;而现在每个人看的内容不一样,文化焦点消散了。

NFT、区块链能够提供一种“有限空间”,让艺术家和观众在网络空间里找到一个“锚点”。区块链上的作品是有限的,这种有限性正是对 AI 无限性的一个补偿。在那个有限空间里,艺术作品可以作为注意力焦点,作为社区聚焦的核心。虽然这只是一个小社区的公共知识,但它能够让大家聚在一起、共同关注、讨论,从而产生独特的文化与艺术生态。

【嘉宾:黄淞浩】

刚才胡老师谈到“网络空间的凝聚力”对机构来说非常重要。未来会出现多种类型的艺术家,互联网开源机制会产生多元的可能性,AI模型的不断丰富,不仅仅靠单纯的艺术家,而是靠整个开源社区。

对于机构来说,该如何定位?如何打通不同圈层、不同认知的艺术家?有些好坏很难判断,需要重新建立新的语境和想象空间。机构要做的,就是构建这样一个让多元艺术形式共同参与的生态系统。

【* 主持人:沈聪 】

如何重建另一套平衡的生态和标准。我对“巴塞尔富婆审美”所代表的传统艺术生态的稳定路径是不满的。艺术家一步步被画廊培养、推向市场,形成一个完善的职业生涯范式,画廊的趣味影响艺术家,艺术家又反过来塑造画廊的趣味,这是一个很稳定的体系。

但我们需要让艺术家准入的门槛降低。画廊要一个完整的职业路径、清晰的艺术理念和职业生涯,我反而特别感兴趣一些可能没有办法进入画廊的艺术家,我们要做的是与 Web3 社群、以及更广泛的地方社群合作,容纳那些不在传统艺术语境中的艺术家。但如何形成真正的生态,我也没办法给出完整答案。我们的想法是:相信时代趋势,既然这种生态已经混合,我们就要加入它、顺势而为。

今天讨论到这里,谢谢大家的参与。我们还将推出更多相关讨论与实践,欢迎大家关注天与ARTECH,加入到这场仍在发生的“AI艺术变革”之中。

< *活动回放 Event Replay >

日期

May 28, 2025

地点

TIANYU ARTECH空间,火炭

主办方

雷电所 × 华文道 × 天与ARTECH

编 辑 | 胡一葳 王家鹄

设 计 | 封雨昕

审 校 | 沈聪

CN